Die Gipskarstlandschaft Südharz beherbergt eine sehr hohe Anzahl und Dichte an natürlichen Lebensräumen und Arten. Daher wurde sie vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) als „Hotspot der Artenvielfalt“ ausgewiesen. Damit ist sie deutschlandweit eines von nur 30 Gebieten, die dieses Prädikat tragen.

Vielfältig sind im Südharzer Gipskarst natürliche Wald-, Offenland- und Gewässerbiotope. Da Gips die seltene Eigenschaft besitzt, basische und saure Böden zu bilden, finden sich Kalkpflanzen wie die Bergaster und säureliebende Arten wie das Heidekraut oft direkt nebeneinander. Da zudem ein Klimagradient von West nach Ost existiert, finden sich im kühl-feuchten Klima des niedersächsischen Karstes farnreiche Schluchtwälder mit Hirschzunge, in trockenen Teilen des Thüringer Karstes schon Steppenrasen. Dementsprechend hoch ist hier auch die Anzahl an Arten insgesamt.

Tiervielfalt

Seltene Säugetierarten wie Luchs und Wildkatze durchstreifen mit Nachwuchs den Südharz. Mindestens 16 Fledermausarten nutzen alte Wälder, Karsthöhlen und Dachstühle als Quartiere für Jungenaufzucht und Überwinterung.

Bei Regen tummeln sich Hunderte von Feuersalamandern in den Wälder, die klare Bäche führen. Der seltene Kammmolch taucht nur kurz zum Luftholen an die Oberfläche von Erdfalltümpeln.

Laubfrosch, Grasfrosch und Gelbbauchunke nutzen die Kleingewässer der zahlreichen Karstsenken zum Ablaichen. Der scheue Schwarzstorch durchstreift die Zorgeaue; Rotmilan und Wiesenweihe teilen sich Lebensräume an Orten, wo Schilf, Wald und Wiese ein Mosaik bilden. Die Wiesen und Trockenrasen sind ein Eldorado für Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer.

Pflanzen- und Lebensraumvielfalt

Der Südharz hat vielfältige natürliche Waldlebensräume. Es gibt Orchideen- und Waldmeister-Buchenwälder, Schlucht- und Hangmischwälder, Eichen-Hainbuchenwälder, Erlenbrüche, Weidensümpfe, auf Windwurfflächen Pionierwälder mit Birke, Eberesche und Kiefer.

Natürliche Offenbiotope wie Sümpfe, Hochstauden- und Quellfluren wechseln sich mit schützenswerten kulturgeprägten Biotopen wie Feuchtwiesen, Flachlandmähwiesen, Borstgrasrasen, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen ab. Einmalig sind im Gipskarst die natürlichen Offenlandbiotope. So tragen Schutthalden mit Blaugras und feuchte Felsen sehr seltene Blütenpflanzen wie Brillenschötchen, Felsenschaumkresse oder das „fleischfressende“ Fettkraut. Diese „Eiszeitreliktpflanzen“ haben sich im Südharz seit Ende der letzten Eiszeit an kühl-feuchten Plätzen behaupten können. Man findet sie in Deutscland sonst erst wieder in den Alpen oberhalb der Baumzone. Das Gipskraut ist eine Charakterart der kargen Böden auf Gips und Fels.

Auch die Agrarlandschaften im Südharz haben eigene wertvolle Lebensräume. So durchziehen Streuobstwiesen, Hecken und Raine die Äcker und Wiesen und vernetzen Wälder oder wertvolle Offenbiotope.

Gewässer sind im Karst in vielen, oft sehr speziellen Formen zu finden: Turloughs, Erdfalltümpel, Bachschwinden, Quellen, Bäche und Höhlenseen.

Vielfalt erhalten

Übernutzung zerstört Vielfalt, sanfte Nutzung fördert Vielfalt. Um das artenreiche Naturerbe im Südharz zu schützen, müssen wir Flächen vor Bodenabbau, Überdüngung, Pestizideinsatz, Versiegelung und Zerschneidung schützen.

Eine sanfte Nutzung von Wiesen und Wäldern ist oft gewünscht, erhöht sie doch die Artenvielfalt. Durch Mahd und Abtransport des Mähguts werden Nährstoffe ausgetragen, lichtliebende Arten können besser gedeihen. Eichen-Hainbuchenwälder sind im Südharz oft erst durch traditionelle Nutzungsformen entstanden. Orchideen brauchen lichte Waldstellen oder durch Viehtritt geöffneten Grasnarben.

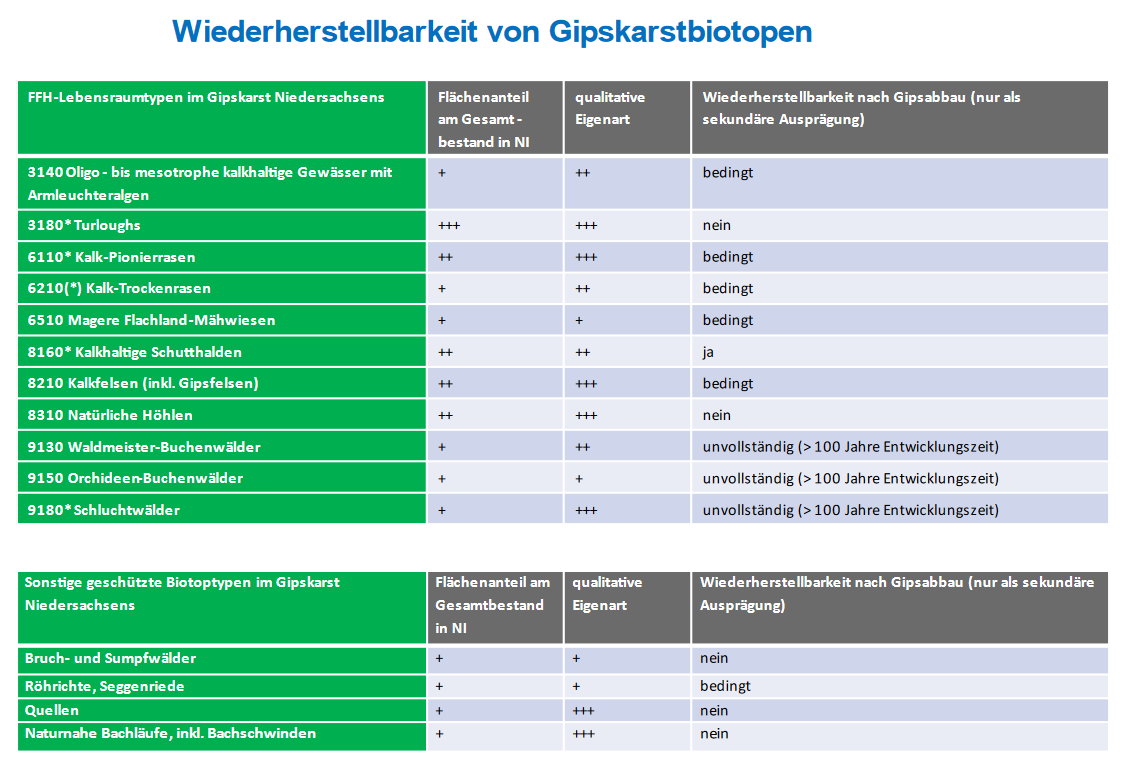

Wiederherstellbarkeit von Gipskarstbiotopen

Die ursprünglichen natürlichen Lebensräume des Gipskarstes und ihre Artenvielfalt können nach übertägigem Gesteinsabbau nicht wiederhergestellt werden!

Dennoch finden rund 90 Prozent des Südharzer Gipsabbaus in natürlichen Laubwäldern, die restlichen 10 Prozent auf artenreichen Wiesen oder Trockenrasen statt.

Wäre der Gipsabbau im Südharz auf Ackerflächen beschränkt, würde er die bestehende Artenvielfalt im Südharz in der Regel nicht beeinträchtigen. Würde der Steinbruch nach Abbau von intensiv genutzten Ackerflächen sich selbst überlassen, wären dort mehr Arten auffindbar als vorher. Den gleichen Effekt kann man aber auch erzielen, wenn der Acker nicht mehr bewirtschaftet wird! Nachfolgend ist eine Übersicht über einige wertvolle Biotope des Gipskarstes und der Frage nach Wiederherstellbarkeit nach Gipsabbau. Der Autor ist Pflanzen- und Gipskarstexperte und arbeitete beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Graphik: Olaf von Drachenfels, aus: „Gips-Rohstoff und Lebensraum“, Grüne Liga Bundesverband, Berlin 2022

Graphik: Olaf von Drachenfels, aus: „Gips-Rohstoff und Lebensraum“, Grüne Liga Bundesverband, Berlin 2022

Expertenwissen

Dass Gips im Südharz bisher nicht auf Ackerflächen abgebaut wird, hängt mit der Geologie zusammen. Für Ackerflächen wählte der Mensch immer schon möglichst ebene Bereiche aus. Im Südharz sind das die Tallagen ohne Gips oder die Plateaus der Berge, die meist aus Dolomit bestehen. Erst darunter findet sich Gips. Die Hanglagen im Südharz tragen fast immer Wald, weil Ackerbau in Steillagen kaum möglich ist. Die Hänge im Südharzer Karst bestehen hingegen fast immer aus Gips.

Da es teurer ist, den Dolomit der Plateaus erst abzuschieben, um an Gips zu gelangen, wird daher in der Regel in Wald oder auf steil gelegenen Wiesen und Trockenrasen Gips abgebaut.

In ausgesteinten Tagebauen wird entweder „rekultiviert“, was ein Pflanzen von Bäumen, Ackerfrüchten oder Aussäen von Blühpflanzen beinhaltet. Oder die Fläche wird als „Renaturierung“ sich selbst überlassen, so dass seine Wiederbesiedlung durch Samenanflug aus der Umgebung geschieht. In beiden Fällen ist das natürliche Biotop, dass vorher hier existierte, nicht mehr vorhanden. Es ist unklar, ob mit dem Klimawandel die offenen, stark der Hitze und Trockenheit ausgesetzten Steinbrüche überhaupt wieder einen Wald hervorbringen. Falls das geschehen sollte, würde es einige Hundert Jahre dauern und dennoch nicht mehr denselben Waldtyp geben wie zuvor.

Neben der Tatsache, dass alle geologischen Besonderheiten und die ursprüngliche Struktur der Landschaft und des Waldes (welliges Relief, Felsen, aktive Geologie, Totholz, usw.) zerstört sind, ist die artenreiche Zusammensetzung der Waldböden nicht regenerierbar. Wenn in trockenen, bodenverarmten Steinbrüchen überhaupt noch Bäume angehen, wachsen dort nur degradierte, artenverarmte Wälder. Und dennoch dauert es auch für diese degradierten Wälder weit über hundert Jahre, bis dort hohe Bäume stehen!